中学2年生の夏休み明け、鏡を見て愕然としました。口の周りに薄っすらと産毛が生えているのを発見したのです。最初は「見間違いかな」と思いましたが、日を追うごとにその存在感は増していきました。同級生の中でも早い方だったようで、友達からも「○○君、髭生えてるよ」と指摘されるようになりました。

母に相談すると、「まだ早い」「そのうち父さんに相談しなさい」と言われました。しかし父は平日は仕事で忙しく、なかなかゆっくり話す機会がありません。一方で学校では髭が気になって仕方がなく、授業中も無意識に口元を触ってしまう癖がつきました。

友達の田中君は既に髭剃りを始めていて、「T字カミソリがいいよ」「髭剃りクリームも必要だよ」とアドバイスをくれました。しかし、それらを一式揃えるには相当な費用がかかりそうで、中学生の小遣いでは厳しいものがありました。

思春期の身体変化: 予期せぬ身体の変化への戸惑いと困惑。

家族とのコミュニケーション: デリケートな話題を家族に相談することの難しさ。

経済的制約: 中学生という立場での金銭的な限界。

社会的意識: 同級生の目を気にし始める年頃特有の悩み。

高校入学と父からの髭剃り指導

高校に入学する直前、ついに父が髭剃りについて話してくれました。「高校生になるんだから、身だしなみも大切だ」という理由で、父の使っているT字カミソリと髭剃りクリームを分けてもらえることになりました。

父からの指導は実践的でした。「まず顔を温めて」「クリームをよく泡立てて」「刃は肌に強く押し付けないで」など、基本的な手順を一通り教わりました。初めての髭剃り体験は緊張の連続で、恐る恐るカミソリを動かしました。

しかし、父のカミソリは私には少し重く感じられ、刃の角度の調整も難しく感じました。何度か小さな傷を作ってしまい、その度にヒリヒリとした痛みに顔をしかめました。「慣れだよ」という父の言葉を信じて練習を重ねましたが、なかなか上達しませんでした。

父子のコミュニケーション: 男性特有の通過儀礼としての髭剃り指導。

技術習得の困難さ: 見た目よりも難しい髭剃りの技術。

道具との相性: 個人差による道具の適性の違い。

成長への実感: 大人の仲間入りをした実感と責任感。

高校時代の髭剃りトラブル

高校1年生の冬、朝の髭剃り中に大きなトラブルが発生しました。急いでいた私は、いつものように父のT字カミソリを使っていたのですが、刃の部分がするりと滑って頬に深い傷を作ってしまったのです。血が止まらず、母が慌てて絆創膏を貼ってくれました。

学校では「どうしたの、その傷?」と友達に心配されました。正直に「髭剃りで失敗した」と答えると、「あー、よくあることだよね」と理解してもらえましたが、恥ずかしさは消えませんでした。

この事件をきっかけに、髭剃りに対する恐怖心が芽生えました。毎朝カミソリを手にする度に緊張し、以前よりもさらに慎重に、時間をかけて髭剃りをするようになりました。しかし慎重になりすぎて、朝の準備時間が大幅に延びてしまうという新たな問題も生じました。

事故の恐怖: 刃物を使うことの危険性を身をもって体験。

社会的な恥ずかしさ: 失敗を他人に知られることの気まずさ。

行動の萎縮: 恐怖心による過度な慎重さ。

時間管理の問題: 恐怖心が日常生活に与える影響。

大学時代:初めての100均カミソリとの出会い

大学に入学し一人暮らしを始めると、生活費の管理が重要になりました。父のカミソリを使い続けるわけにもいかず、自分でカミソリを購入する必要がありました。ドラッグストアでカミソリ売り場を見て回ると、T字カミソリの替刃は思っていた以上に高価でした。

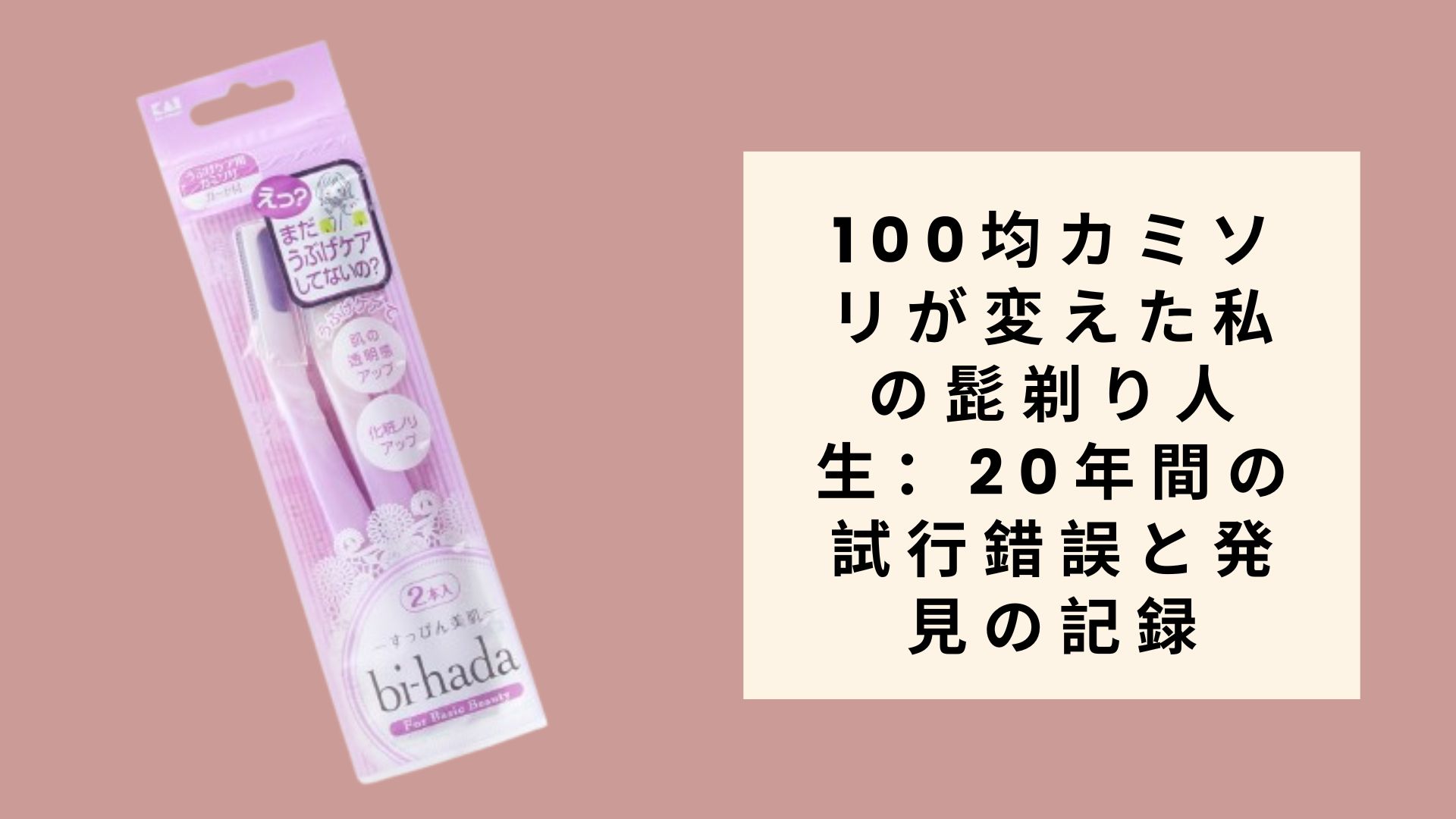

そんな時、大学近くの100円ショップでカミソリが売られているのを発見しました。「使い捨てタイプ」と書かれた5本入りのT字カミソリが110円で売られています。「本当にこれで髭が剃れるの?」という疑問もありましたが、金銭的余裕のない大学生にとってはありがたい価格でした。

恐る恐る購入して使ってみると、予想以上にちゃんと髭が剃れることがわかりました。確かに高級なカミソリと比べると刃の滑りは劣りますが、基本的な機能は十分に果たしてくれます。何より「失敗して傷を作っても、安いカミソリだから仕方ない」という気持ちの余裕が生まれました。

経済的必要性: 一人暮らしでの節約の必要性。

先入観の打破: 「安い=悪い」という固定観念への疑問。

心理的余裕: 高価でないことによる気持ちの楽さ。

機能性の発見: 価格と性能の関係性への気づき。

100均カミソリの使い勝手研究

100均カミソリを使い始めてから、私なりにその特性を研究するようになりました。まず気づいたのは、刃の寿命が短いことでした。高級カミソリなら1週間は使える刃が、100均カミソリでは2〜3日で切れ味が悪くなります。

しかし、計算してみると経済性は悪くありませんでした。5本入り110円なので1本あたり22円、3日使えば1日約7円という計算になります。高級カミソリの替刃は1個200円以上するものが多く、長持ちするとはいえ1日あたりのコストはそれほど変わりません。

また、100均カミソリには予想外のメリットもありました。軽量で扱いやすく、手の小さい私にはちょうど良いサイズでした。刃の角度も初心者向けに設定されているのか、あまり技術を要求されません。高校時代に感じていた髭剃りへの恐怖心も、徐々に和らいでいきました。

定量的分析: 使用期間とコストの客観的な評価。

経済性の再評価: 単価と使用期間を考慮した真のコストパフォーマンス。

使用感の発見: 軽量性や角度設定による使いやすさ。

心理的効果: 恐怖心の軽減による技術向上。

アルバイト先での実用性テスト

大学2年生からファミリーレストランでアルバイトを始めました。接客業では清潔感が重要で、髭の手入れは欠かせません。シフトによっては朝早くから出勤することもあり、素早く確実に髭剃りを済ませる必要がありました。

100均カミソリの軽さと扱いやすさは、この状況で真価を発揮しました。慌ただしい朝でも、短時間で安全に髭剃りを完了できます。万が一失敗して傷を作っても、「安いカミソリだから」という言い訳(?)も心の中では通用しました。

アルバイト先の更衣室で、同僚たちの髭剃り道具を見る機会がありました。高級な電動シェーバーを使っている人、ブランド物のT字カミソリを使っている人など様々でしたが、髭剃り後の仕上がりを比較してみても、私の100均カミソリが特別劣っているようには見えませんでした。

実用性の検証: 実際の職場環境での性能テスト。

時間効率: 忙しい朝の時間短縮への貢献。

客観的比較: 他者との比較による相対的評価。

結果重視: プロセスより結果の重要性の認識。

友人たちとの髭剃り談義

大学3年生の頃、友人たちとの飲み会で髭剃りの話題になったことがありました。それぞれが使っているカミソリや髭剃り方法について情報交換していたのですが、私が「100均のカミソリを使っている」と話すと、一瞬場が静まりました。

「え、100均のカミソリって大丈夫なの?」「肌荒れしない?」「ちゃんと剃れるの?」など、様々な質問が飛んできました。私が実際の使用感や経済性について説明すると、興味を示す友人が何人かいました。

特に金欠に悩んでいた友人の佐藤君は「今度試してみる」と言ってくれました。一週間後、佐藤君から「本当に普通に使えるね」「もっと早く知りたかった」という感想をもらいました。その後、私たちのサークル内で密かに100均カミソリが広まっていくことになりました。

一方で、「やっぱり安物はちょっと…」「肌に直接触れるものだから、ちゃんとしたのを使いたい」という友人もいました。価値観の違いを改めて感じましたが、どちらの考えも理解できました。重要なのは自分に合った選択をすることだと思いました。

価値観の多様性: 同世代でも髭剃りに対する考え方は様々。

情報の伝播: 実体験に基づく情報の説得力。

選択の尊重: 他者の価値観を否定しない姿勢の大切さ。

自己確信: 自分の選択に対する確信の深まり。

就職活動期の身だしなみ戦略

大学4年生の就職活動期間は、身だしなみに最も気を遣う時期でした。面接では第一印象が重要で、髭の剃り残しは絶対に避けなければなりません。「100均カミソリで就職活動は大丈夫か?」という不安も一瞬頭をよぎりました。

しかし実際に就職活動を始めてみると、100均カミソリが予想以上に力を発揮しました。面接が連日続く時期でも、毎日新しい刃を使えるので、常に最高の切れ味を保てます。高級カミソリだと「まだ使えるから」ともったいなくて古い刃を使い続けがちですが、100均カミソリなら躊躇なく交換できます。

また、地方での面接で宿泊する際も、使い捨てできる100均カミソリは便利でした。帰りの荷物を減らしたい時は、ホテルに置いて帰ることもできます。「就職活動こそ100均カミソリが最適」という結論に至りました。

重要な局面での選択: 人生の重要な時期での道具選択の意味。

常時最高品質の維持: 新品を惜しみなく使える経済性のメリット。

機動性: 移動の多い時期での携帯性と使い捨て性の価値。

確信の深化: 実用性への絶対的信頼の獲得。

社会人1年目:職場での髭剃り事情

念願の会社に就職し、社会人生活が始まりました。職場の洗面所で同僚たちが髭剃りをしている姿をよく見かけるようになりました。多くの先輩たちが電動シェーバーを使っており、「やはり社会人は電動シェーバーが常識なのか」と考えることもありました。

しかし、私は100均カミソリを使い続けました。朝の身支度時間も短縮でき、仕上がりも申し分ありません。同期の田中から「まだ100均のカミソリ使ってるの?」と聞かれた時は、正直に「はい、これで十分ですから」と答えました。

数ヶ月後、出張先で髭剃り用品を忘れた先輩がいて、私が持っていた予備の100均カミソリを貸したことがありました。翌朝、その先輩は「これ、思ったより良いね」と驚いた様子でした。「どこで買えるの?」と聞かれ、100円ショップを教えたところ、後日その先輩も100均カミソリを購入していました。

職場での立場: 新人として周囲に合わせるべきかという迷い。

信念の継続: 自分の判断に確信を持ち続けること。

他者への影響: 実用性の高さが他人にも認められる。

価値の普遍性: 年齢や立場に関係なく価値があること。

結婚生活と家計管理

社会人3年目で結婚することになりました。新婚生活では家計管理が重要な課題で、日用品費の節約も考えなければなりません。妻に私の100均カミソリ使用歴を話すと、「そんなに長く使ってるなら、きっと良いものなのね」と理解してくれました。

結婚後、妻も100円ショップを積極的に利用するようになり、私のカミソリと一緒に女性用のカミソリも購入するようになりました。「夫婦で100均カミソリ」という状況に、なんだか微笑ましさを感じました。

新居の洗面所には、私たちの100均カミソリが並んでいます。友人が遊びに来た時、「君たち夫婦らしいね」と笑われることもありますが、私たちにとっては当然の選択です。節約した分で、他のことにお金を使えるのも嬉しいことです。

家庭経営の視点: 個人の選択が家計に与える影響。

パートナーとの価値観共有: 配偶者との価値観の一致。

ライフスタイルの確立: 夫婦としての独自のスタイル。

選択と集中: 節約できる部分で節約し、他に投資する考え方。

子育て期の新たな発見

結婚から2年後、第一子が生まれました。子育てが始まると、朝の準備時間がさらに短縮される必要がありました。赤ちゃんの世話で夜中に起こされることが多く、朝はいつも寝不足状態です。そんな状況で、100均カミソリの手軽さは本当にありがたいものでした。

また、子育て用品にお金がかかるようになり、日用品の節約はより重要になりました。カミソリ代を月100円程度に抑えられることで、その分を子供のものに回すことができます。「子供のためにも100均カミソリ」という新たな意義を見つけました。

息子が2歳になった頃、私が髭剃りをしている姿に興味を示すようになりました。「お父さん、何してるの?」と聞かれて「髭を剃ってるんだよ」と答えると、「僕もやりたい!」と言い出しました。もちろん実際にはやらせませんが、将来彼が髭剃りを始める時は、まず100均カミソリから始めさせようと心に決めました。

時短の必要性: 育児期特有の時間制約への対応。

経済優先順位: 家族のための支出優先順位の変化。

世代継承: 自分の価値観を次世代に伝える意識。

教育的配慮: 子供への安全で経済的な選択肢の提供。

中年期の健康意識と髭剃り

40代に入ると、肌の状態も若い頃とは変わってきました。乾燥しやすくなり、髭剃り後の肌荒れも気になるようになりました。「やはり良いカミソリに変えるべきか」と考えることもありましたが、100均カミソリの使い方を工夫することで解決しました。

具体的には、髭剃り前の準備により時間をかけるようになりました。蒸しタオルで顔を温め、シェービングクリームもたっぷり使います。そして何より重要なのは、カミソリの交換頻度を上げることでした。切れ味が少しでも悪いと感じたら、すぐに新しいものに交換します。

結果として、肌トラブルは大幅に減りました。100均カミソリでも、使い方次第で十分に快適な髭剃りができることを再確認しました。むしろ、惜しみなく新品を使える100均カミソリの方が、肌には優しいのではないかとさえ思います。

加齢による変化: 年齢に応じた肌質の変化への対応。

技術の向上: 長年の経験による技術とノウハウの蓄積。

予防的交換: 経済性を活かした予防的メンテナンス。

健康への配慮: 肌の健康を重視した使用方法の改善。

息子への髭剃り指導

息子が中学2年生になり、ついに薄っすらと髭が生え始めました。私が中学生の時と同じような状況です。息子から「髭剃りを教えて」と相談された時、迷わず100均カミソリから始めることにしました。

「最初は安全で扱いやすいものから」という理由で、100円ショップに一緒に買い物に行きました。息子は「え、100円のカミソリで大丈夫?」と不安そうでしたが、「お父さんがずっと使ってるから大丈夫」と説明しました。

初めての髭剃り指導は、私が父から教わった時とは大きく異なりました。100均カミソリの扱いやすさのおかげで、息子はすぐにコツを掴みました。軽くて角度も適切なので、失敗のリスクが少ないのです。「思ったより簡単だね」という息子の言葉に、100均カミソリの教育的価値を感じました。

世代継承の実現: 自分の経験を息子に伝える機会。

安全性の重視: 初心者にとっての安全性の重要性。

学習効果: 扱いやすい道具による技術習得の促進。

自信の醸成: 成功体験による自信の構築。